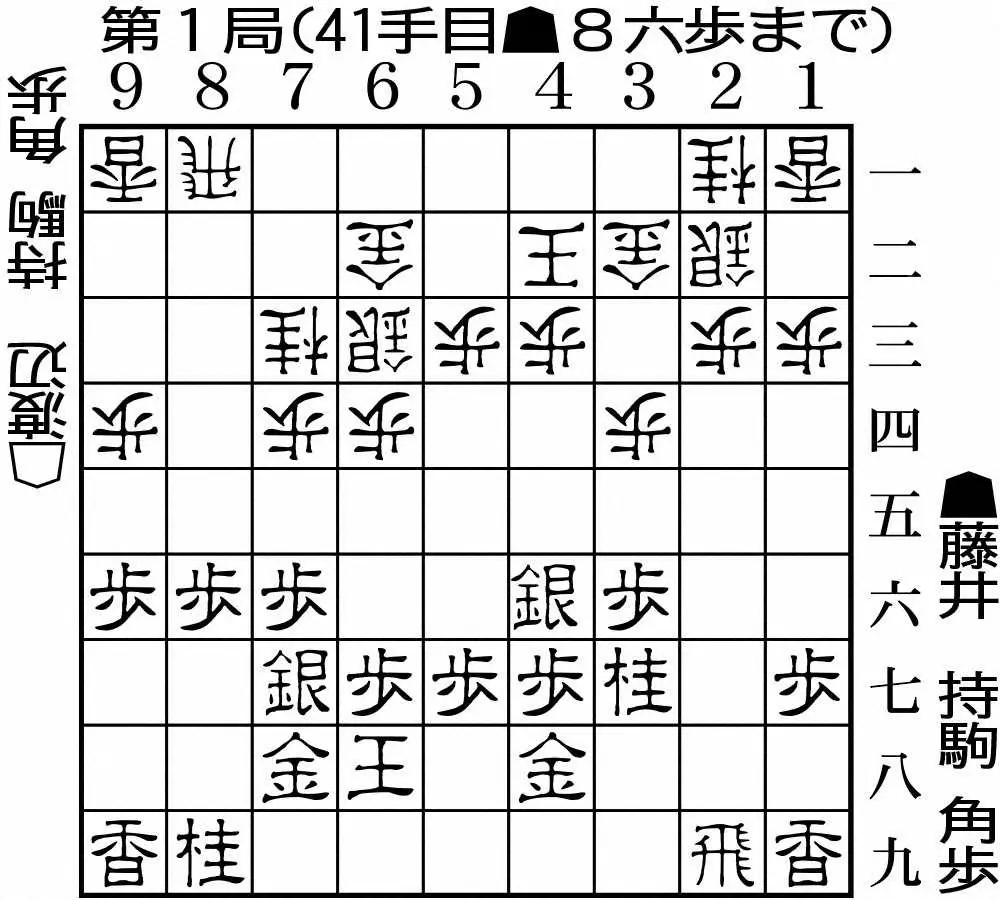

第49回は「△3三金型早繰り銀」が受賞

2022年4月に発表された第49回将棋大賞にて、△3三金型早繰り銀(参考1図)が升田幸三賞を受賞しました。

後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金v玉 ・v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 |v歩 ・ ・v歩v歩v歩v金v歩v歩|三 | ・ ・v歩v銀 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ ・|六 | 歩 歩 銀 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|七 | ・ ・ 金 ・ ・ 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 ・ ・ 玉 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=20 △6四銀まで

受賞者は千田翔太七段。千田七段は、第44回での「対矢倉左美濃急戦」「角換わり腰掛け銀4二玉・6二金・8一飛型」以来の2度目の受賞です。おめでとうございます。

△3三金型早繰り銀は、昨年この戦法を解説する棋書がリリースされています(著者は千田七段ではなく千葉幸生七段)。

今回、四間飛車ミレニアム、三間飛車ミレニアムを総称して振り飛車ミレニアム(振りミレ)が受賞する可能性もあるか、と思っていましたが、時期尚早だったようです。

来年以降受賞するかどうかは、振り飛車党の振りミレ採用数と結果(活躍)次第でしょう。

升田幸三賞とは

升田幸三賞とは、「升田式石田流」(参考2図)をはじめ「新手一生」を掲げて数々のイノベーションを起こした升田幸三 実力制第四代名人を讃えてその名が付けられた賞です。

新手・新構想を初披露または一流の戦術に昇華させ、定跡の進歩に貢献した者に与えられます。

後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v王 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 銀 金 ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=19 ▲7八金まで

過去の代表的な升田幸三賞の受賞者および受賞戦法としては、例えば以下が挙げられます。

第24回 藤井猛九段「四間飛車藤井システム」

第26回 中座真七段「横歩取り△8五飛戦法(中座飛車)」

第29回 近藤正和七段「ゴキゲン中飛車」

歴代のすべての受賞来歴については、以下のWebページを参照ください。

三間飛車、石田流関連の受賞例

三間飛車、石田流関連の受賞例としては、以下が挙げられます。

立石流四間飛車(立石式石田流)

第31回 立石勝巳アマ「立石流四間飛車(立石式石田流)」(参考3図) ※特別賞

後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・v金v王 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩v銀v金 ・ ・ ・|三 | ・v飛 ・ ・v歩v歩v銀v歩v歩|四 | ・v歩 歩 歩 ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ 飛 ・ 歩 ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 桂 ・ ・ 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 金 ・ 銀 ・ 銀 王 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=47 ▲5八銀まで

新・石田流(7手目▲7四歩)

第32回 鈴木大介九段「新・石田流(7手目▲7四歩)」(参考4図)

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=7 ▲7四歩まで

2手目△3二飛

第35回 今泉健司四段「2手目△3二飛」(参考5図) ※受賞当時は奨励会三段

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=2 △3二飛まで

久保流急戦

第36回 久保利明九段「11手目▲7五飛(久保流急戦)」(参考6図)

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛v金v銀 ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ 王 ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=11 ▲7五飛まで

中飛車左穴熊、早石田などでの新工夫

第42回 菅井竜也八段「中飛車左穴熊やゴキゲン中飛車、早石田など数々の戦法における新工夫に対して」

この受賞はあまりにも手合い違いで、中飛車左穴熊における飛車の2筋振り戻し(参考7図)、早石田での7手目▲7六飛(参考8図)などなど、菅井八段によるこれまでの様々な創意工夫がひとつにまとめられて受賞しました。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v銀v角 ・v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・v歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 ・ 銀 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=17 ▲2八飛まで

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=7 ▲7六飛まで

「ヘンな形」が増えてくる?

人間がまれに指していたものの流行せず、永い年月を経たあとに将棋AIが火付け役となり流行した「角換わり腰掛け銀4二玉・6二金・8一飛型」や「エルモ囲い」(参考9図。過去に対中飛車でたまに採用されていました)は、人間にとって比較的馴染みやすいものでした。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v王v銀 ・v金v銀v飛 ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩 ・v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|七 | ・ 角 王 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲7九金まで

将棋AI発の「対矢倉左美濃急戦」も、既存の形の新たな組み合わせ(居角左美濃+腰掛け銀+(右四間飛車ではなく)居飛車)なので同様です。

しかし「△3三金型腰掛け銀」は相当違和感のある形です(でした)。

第71期ALSOK杯王将戦七番勝負における藤井聡太五冠の▲8六歩も、当初違和感しかありませんでしたが、現在流行の兆しを見せています。

これらの形は、たとえ「あり得ない形ではない」と薄々気付いていたとしても、通説や棋理に反しているため、強いコンピュータ将棋ソフト誕生以前は誰も研究しようとは思わなかったでしょう。

ところが、時代は変わりました。人間にとって違和感のある「ヘンな形」が意外にも互角であることを、将棋AIが手軽に示してくれます。これにより、人間は自信を持って研究を進めることができるようになりました。

今後もこのような「ヘンな新手・新構想」が登場し、升田幸三賞を受賞していくことでしょう。

コメント