昭和時代の先手三間飛車対策

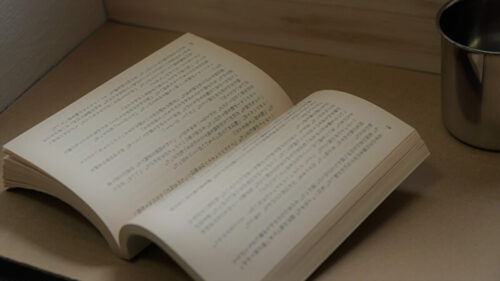

「三歩突き捨て型急戦」とは、先手三間飛車▲6八銀・▲4七金型に対し、7筋から9筋までの歩を突き捨てて、歩と香を犠牲に角の奪取または飛車先突破を狙う居飛車の戦術です(第1図)。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金 ・v玉v角 ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・v歩 ・ 歩 歩 歩 ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 角 ・ ・ 金 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ ・ 銀 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩二 手数=34 △8六歩まで

「型」を付けずに「三歩突き捨て急戦」などとも呼ばれています。

歩と香と飛車だけのシンプルで軽い仕掛けですが、決まったときの破壊力は抜群です。加藤一二三九段の創案による、といわれています(後述の「先手三間飛車破り」より)。

三歩突き捨て型急戦の特徴

三歩突き捨て型急戦の特徴は、例えば以下の通りです。

- 対先手三間▲6八銀・▲4七金型の戦法

- 7筋から9筋の歩を突き捨てる

- 歩を入手して丸い角の頭を攻める

対先手三間▲6八銀・▲4七金型の戦法

先手三間飛車は、後手三間飛車と比べて1手多くさせるのが大きく、後手居飛車の急戦策を十二分に受け止められるとされています。

例えば中原誠十六世名人は、自著の中で以下のように述べています。

私も実戦で大山十五世名人と、居飛車側を持ってずいぶん戦ってきたが、先手の三間飛車には対策に苦心し、悩み続けたものである。

対後手三間飛車で成立していた速攻が対先手三間飛車で成立しないので、どうせ1手足りないのならもう少しだけ待ってみよう、という発想から生まれたものと考えられます。

すなわち、居飛車は船囲いの左銀を移動したり9筋の端歩を突いたりして様子を見て、▲4七金(第2図)と上がらせてから薄くなった7筋~9筋を攻めていきます。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金 ・v玉v角 ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 |v歩 ・v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 角 ・ ・ 金 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ ・ 銀 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=29 ▲4七金まで

▲6八銀型は対急戦で優秀とされていますが、7七の角が6八や5九に引けないのが欠点のひとつです。後述の通り、三歩突き捨て型急戦はこの欠点を突いています。

なお、▲6八銀で待機する戦術は昔はよく指されていましたが、最近では早めに▲6七銀を決めてしまうことが多いので、本戦法を使うチャンスは以前より限られているといえます。

7筋から9筋の歩を突き捨てる

9筋は、居飛車の△9四歩に対し三間飛車が▲9六歩とお付き合いしなければ、△9五歩と詰めておく必要があります。9筋を突き捨てる必要があるためです。

本記事では解説しませんが、この端歩の関係性によって居飛車の仕掛け方も変わってきます。

そして第2図のような形から、7筋~9筋の歩を突き捨てていきます(再掲載第1図)。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金 ・v玉v角 ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・v歩 ・ 歩 歩 歩 ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 角 ・ ・ 金 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ ・ 銀 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩二 手数=34 △8六歩まで

突き捨てる順番にも意味があり、振り飛車が▲同歩と取ってくれないことを想定して、好まない変化に進むことがないよう、突き捨てる順番を決める必要があります。

歩を入手して丸い角の頭を攻める

第1図からの成功例を載せておくと、以下▲8六同歩に対し、△9五香!と香を犠牲に一歩を入手し、▲同香に△7六歩とたたきます(第3図)。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金 ・v玉v角 ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | 香 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ 歩v歩 歩 歩 歩 ・ ・ 歩|六 | ・ ・ 角 ・ ・ 金 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ ・ 銀 玉 ・|八 | ・ 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:香 歩三 手数=38 △7六歩まで

これで振り飛車が困っています。

以下▲9九角には△8六飛と走られ、▲8八飛が味が良いようですが△同飛成▲同角△8七飛でつぶれています。

また、角を見捨てて▲9八飛と飛車のさばきに活路を見出す手には、△7七歩成▲同銀に△6七角(第4図)が▲4七金型の弱点を突いた角打ちで、振り飛車はしのぎ切れません。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金 ・v玉v角 ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | 香 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ ・ 歩|六 | ・ ・ 銀v角 ・ 金 歩 歩 ・|七 | 飛 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 玉 ・|八 | ・ 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:香 歩四 手数=42 △6七角まで

たった一歩の入手と活用で振り飛車陣営を混乱に陥れる、恐ろしい狙いを秘めた戦法です。

三間飛車側の回避策

三間飛車側としてはこの理想的な手順(とりわけ守りのいない角の頭を歩でたたかれる一手)は気分的にもあまり食らいたくないので、途中で変化する必要があります。

実は変化の余地は膨大であり、難解です。

例えば第1図以下、▲8六同歩ではなく▲同角と取る変化があります(第5図)。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金 ・v玉v角 ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ 角 ・ 歩 歩 歩 ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 ・ ・ ・ 金 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ ・ 銀 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩三 手数=35 ▲8六同角まで

この変化は、後に▲9六香!が香を相手の角筋から回避しながら安全に▲9七角と引く余地を作る絶好手となり、振り飛車が気分よく戦えます。

また、仕掛けの前に戻って▲9六歩とお付き合いせずに▲3六歩を入れておけば玉が広く終盤戦で活きてくる(その代わり▲9六香はできなくなります)ので、盤面左辺が同様に進んでも形勢判断が逆転することもあります。

さらには、そもそも仕掛け前に▲5七銀と上がっておけば本譜のような仕掛けを食らうはありません。ただしそのときには△6五歩早仕掛けなどの別の急戦が来るのを覚悟する必要があります。

令和の囲いとの組合せ

三間飛車に対しては(というか他の振り飛車に対しても)居飛車穴熊、左美濃などの持久戦が多いプロ棋界。

そんな中で、2021年1月7日に行われた第79期順位戦C級2組、▲石川優太四段 対 △佐藤紳哉七段にて、石川四段の先手三間飛車に対し佐藤七段がこの三歩突き捨て型急戦を採用したのが印象的でした。

本局にて佐藤七段が採用した囲いは、船囲いではなく居飛車金無双でした(参考1図)。

後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金v金v玉v角 ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 |v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし

三歩突き捨て型急戦は、金銀を攻めに繰り出す必要のない戦法なので、組み合わせる囲いの自由度は高いといえます。

エルモ囲いや左美濃と組み合わせることも理屈上可能でしょう。

今後、さらなる令和の囲いとの組合せで三歩突き捨て型急戦が現れるかどうかも密かに注目です。

関連棋書

発売日と棋書のタイトルからも想像がつく通り、三歩突き捨て型急戦は「先手三間飛車破り」(青野照市九段 著)にて手厚く解説されています。

また、上述の棋書ほどではありませんが、「三間飛車」(石田和雄九段 著。タイトルからはわかりにくいですが、対三間飛車の棋書です)の第5章「先手三間飛車」でも本戦法が解説されています。

関連記事

コメント